Banlieue et cinéma : un monde à part

Les banlieues françaises demeurent encore aujourd’hui la bête noire aussi bien des politiques que des médias, qui en montrent souvent le jour le plus sombre à coup de projecteurs dans des émissions telles qu’Enquête d’action (W9) ou encore dans de sempiternels faits de violence racontés durant nos journaux télévisés. Pourtant, le cinéma, s’il a aussi tendance à les filmer pour dénoncer, s’est aussi souvent épris d’humanité, cherchant à sonder les hommes et les femmes derrière les façades grises et la morosité. De La Haine (Matthieu Kassovitz, 1995) à Dheepan (Jacques Audiard, 2015) les banlieues sont peu à peu devenues des lieux étranges, comme retirés du monde, où la volonté de s’extirper d’un milieu jugé difficile est la plus forte. On y croise des personnages forts et déterminés, tels que les ont filmés Céline Sciamma avec Bande de filles (2014) et Jacques Audiard avec Dheepan (2015). Ce dernier met un grand coup de pied dans la fourmilière et ose tout, quitte à larguer une partie de ses spectateurs qui auront bien l’impression que le réalisateur passe un « coup de karcher » sur les banlieues françaises. L’occasion d’un retour, en quelques films, sur ces banlieues, microcosme foisonnant au sein du cinéma français.

Des corps, un langage, des hommes pour une seule représentation

S’ils commencent à apparaître dans les années 80, les films dits « de banlieue » se développent vraiment dans les années 90 avec, en 1995, la sortie de La Haine, réalisé par Mathieu Kassovitz et dont l’écho médiatique a fait date aussi bien dans l’histoire du cinéma que dans celle de la représentation des banlieues à l’écran. On y parle franchement, les corps et leurs démarches sont reconnaissables, et un climat de violence comme d’exclusion domine. Pourtant, si le film a été souvent copié dans ses représentations devenues aujourd’hui des poncifs, les codes du genre restent plutôt flous, puisqu’ils dépendent pour beaucoup du « message » que le réalisateur veut faire passer (encore très présent aujourd’hui dans les cours-métrage, comme on a pu le constater avec la sélection de Myfrenchfilmfestival en 2015) et du contexte historique. Ainsi, quand les banlieues sont en flammes en 2007 et focalisent toute l’attention des médias et des politiques, Fracture (Téléfilm, Alain Tasma, 2010) s’infiltre en banlieue de manière dramatique et filme la descente aux enfers d’un jeune élève dont les rêves sont brisés par un accident. C’est que rien n’est plus pareil après ces événements où la fameuse fracture du titre s’est agrandie comme jamais. Preuve notamment avec l’école qui focalise toute les attentions du réalisateur puisqu’il confronte alors la jeune et douce Anaïs Demoustier, qui joue une enseignante fraîchement nommée dans une cité, et des élèves en grandes difficultés que l’éducation nationale ne parvient plus vraiment à aider, tant ils sont montrés comme repliés dans des communautés. C’est donc bien souvent la réception et la répercussion de ces films dans la presse qui compte. Ainsi, si Dheepan semble aujourd’hui focaliser les discours, c’est pour son récit sur l’immigration et la difficulté des migrants à « devenir français », même avec des papiers trafiqués, mais en règle. Dans le contexte de sa sortie, en août 2015, période de reportages quasi quotidiens sur l’arrivée en masse de migrants au large des côtes italiennes, Dheepan se distinguera pour ce regard sur un monde hostile offert à ceux qui viennent chercher un peu de réconfort, de sécurité sur nos terres hexagonales. Pourtant, avec son sous-titre « l’homme qui n’aimait plus la guerre », Jacques Audiard semble suggérer que la banlieue est le lieu de nouvelles guerres, d’exclusions qui ont longtemps perduré et où la vie ressemble étrange à un champ de bataille permanent. Sa force, c’est d’intégrer des pépites d’humanité au cœur de ces banlieues, de ne jamais les survoler. On retrouve certes la drogue, le trafic, la violence, mais ici les « caïds » entrent en communication, tentent d’explorer, se font dépasser par leurs propres désirs de vengeance, de combat. Ils sont alors confrontés à des êtres habitués au chaos et bien décidés à ne plus le subir.

Un genre défini et orienté par la presse ?

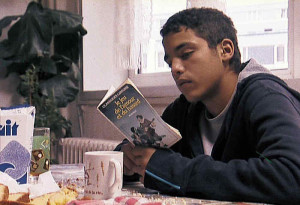

L’apparition du terme « film de banlieue » coïncide, dans les mots des critiques, avec la sortie, en 1995, du premier film de Mathieu Kassovitz, La Haine, véritable raz-de-marée qui définit le genre. A la différence des médias français, qui présentent un prototype, des bandes, des idées, le cinéma va offrir une représentation nouvelle pour la banlieue, en donnant une profondeur psychologique à ceux qui la composent. Pourtant, ces films s’enferment aussi dans une représentation pessimiste et violente de la banlieue, dominée par le fatalisme (on ne peut pas y réussir) et les trafics en tout genre (la drogue en étant le sommet). Chaque nouveau film cristallise alors beaucoup d’attentes, tant on désire de lui qu’il fasse corps avec l’univers, le décor particulier qu’il entend rendre à l’écran. C’est alors que fleurissent de nombreux films tournés avec des comédiens non professionnels, afin de se targuer d’authenticité. C’est l’adolescence le plus souvent qui prend place dans ces films, l’horizon bouché qui s’offre à eux (les filles sont encore rares à se faire une place dans ces films), une forme d’adolescence prolongée aussi, comme avec Reda Kateb, en attente d’une réussite dans Qui vive (Marianne Tardieu, 2014), mais où il semble sans cesse ramené au même endroit, poursuivi par les mêmes démons, forcé à ne jamais relâcher son attention. Ce recours à la jeunesse extrême a ainsi donné à Abdelatif Kechiche l’occasion de jouer de ce langage si particulier filmé pour la première fois de plein fouet avec La Haine. Prenant cette représentation attendue d’un langage et d’une gestuelle à part, le réalisateur offre avec L’Esquive (2008) des mots nouveaux à ces jeunes-là, en leur faisant répéter du Marivaux au cœur même de la cité. Ici, le discours devient plus qu’une étiquette, il brise le référencement culturel habituel où le rap avait tendance à dominer. Le phrasé change, la parole s’intensifie, elle envahit littéralement l’écran. On parle alors d’amour, de désir, le féminin s’intègre. Ce qui n’empêche pas Abdelatif Kechiche de confronter cette jeunesse-là au reste du monde en la filmant lors d’un contrôle de police jugé, par le réalisateur, comme excessif. C’est donc à nouveau l’impossibilité de lier ce microcosme au reste du monde qui domine.

La banlieue, un genre indéfini ?

Et les filles dans tout ça ? Elles sont en retraits, vues à travers les yeux des garçons. Dans Douce France (1995), Malik Chibane s’intéresse pourtant déjà aux filles des banlieues. Elles apparaissent aussi dans une comédie empreinte d’émancipation et réalisée par une femme, Tout ce qui brille (Géraldine Nakache, 2010). C’est que le cinéma dit « de banlieue » ne se cantonne pas qu’aux films d’auteurs et à message sociétale, il s’invite également dans le commercial avec le grand public Banlieue 13 (Pierre Morel, 2004) où les rebondissements ne manquent pas. Les filles vont donc finir par prendre toute leur place en brisant le fatalisme habituel attribué aux banlieues. Ainsi, elles prennent de plus en plus de place dans les années 2000 avec des films comme Voyou Voyelles (Serge Meynard, 2000). On peut enfin s’y émanciper. En même temps qu’il donne de meilleurs contours aux banlieues et y intègre le féminin, le cinéma de banlieue donne à voir une nouvelle dimension : l’espoir. En 2008, François Dupeyron explore, avec Aides-toi, le ciel t’aidera, cette nouvelle dimension de la cité, une recherche qu’il met en mots au moment de la sortie du film : « [les banlieues], ce sont des zones où on va quand on fait de la fiction pas seulement parce qu’elles sont à problèmes, mais parce qu’elles sont indéfinies, riches de non-dits, et d’une jeunesse qui ne se reconnaît pas ailleurs. « *

Du masculin au féminin, un nouveau corps s’impose en banlieue

Il y aurait donc bien-là la volonté de filmer une jeunesse avant tout, particulièrement rejetée, mais qui peut trouver sa place au sein même de la cité. Ainsi, très récemment avec Bande de filles (2014), Céline Sciamma filme pour la première fois dans l’histoire du cinéma français, une bande de filles noires qui avalent littéralement l’écran. Là encore la jeune réalisatrice parle de drogue, de différence, de difficulté à s’émanciper, mais elle s’intéresse autant à son personnage féminin principal qu’au lieu dans lequel il est plongé. Ils évoluent séparément, mais l’un comme l’autre font partie d’un même système. Ainsi, Marieme n’est pas une énième jeune fille de banlieue, c’est une femme en devenir qui doit s’approprier son corps pour trouver sa place dans la société. La jeune fille refuse alors les projets qu’on fait pour elle : du lycée professionnel au mariage, en passant par un job de femme de ménage ou encore par des statuts différents et des costumes qu’elle enfile : garçon manqué, fille de bande, mule. Ce corps-là, qu’elle pourrait même vendre au cours de son parcours dans le film, devient le symbole d’un regard nouveau. L’aspect de la banlieue change lui aussi, elle devient fantomatique, lieu d’une énergie particulière. C’est comme ça que Céline Sciamma décide de commencer son film, long de 3 heures, en filmant un match de football américain féminin. Les filles parlent fort lorsqu’elles sont ensemble puis un personnage se détache et se retrouve peu à peu seul. Si la réalisatrice ne décide jamais quel costume offrir définitivement à son personnage, c’est qu’elle refuse toute fatalité et donne toujours la possibilité aux futurs adultes qu’elle filme de devenir quelqu’un d’autre, où qu’elle pose sa caméra. Le mal-être n’est donc plus le seul symptôme de la banlieue, on peut aussi y créer de nouvelles représentations. La musique reste cependant un élément de reconnaissance, d’appartenance.

Dans Bande de filles toujours, Céline Sciamma décide ainsi de filmer les jeunes filles noires dansant sur Rihanna. Elle dit à la fois sa fascination pour ces filles, comédiennes non professionnelles qu’elle a recrutées, et la reconnaissance qu’elles trouvent à être enfin représentées. L’invisible devient ainsi visible. Enfin, avec Dheepan, Jacques Audiard sonde aussi l’âme humaine, la banlieue devient un lieu où un homme et une femme jouent jeu égal. Ils ont débarqués ensemble en France avec un secret et l’impossibilité de se séparer. En confrontant son actrice indienne à un acteur français connue pour ses rôles d’adolescent rebelle (Vincent Rottiers), Jacques Audiard ne confronte pas seulement une femme et un homme, il fait se rencontrer deux langages, deux confessions impossibles. Si la banlieue ressemble de plus en plus à une véritable zone de guerre, c’est aussi et surtout dans l’imaginaire du personnage masculin, ancien guerrier tamoul, obsédé par le combat qu’il n’a cessé de mener avant d’arriver en France. Pourtant, la zone de guerre est aussi bien réelle, avec ses fusillades, ses checks-points et ses clans. Jacques Audiard décide aussi d’extirper ses personnages de ce marasme-là, mais de la façon la plus inattendue qui soit et avec un final teinté de rêve après le chaos qui a jusque-là dominé jusqu’à la destruction.

Il n’y a ainsi pas de bonne recette pour faire un film de banlieue, mais en même temps que les représentations évoluent, les films deviennent plus âpres, plus forts et s’émancipent d’un discours préfabriqué. On peut oser parler de la banlieue sans grisaille, en donnant une bonne gifle aux personnages. En leur faisant prendre conscience de leurs corps, de ce qu’ils donnent à voir d’eux et à quel point il est essentiel de lui donner matière à combattre, avec ou sans violence. Le cinéma ne veut ainsi plus subir, il est déterminé.

*Interview rapportée par Allociné : http://www.allocine.fr/film/fichefilm-128107/secrets-tournage/

Deux articles ont servi de matière à cet écrit : http://next.liberation.fr/cinema/2014/10/22/la-banlieue-un-sujet-en-beton-pour-le-cinema_1126576 et https://map.revues.org/1003

Dheepan sera en salles à partir du 26 août 2015, tous les autres films cités sont disponibles soit en DVD, soit en VOD.